![]()

むし歯には進行状態によって、下記段階に分けられます。 むし歯の原因は細菌感染によって起こるものです。

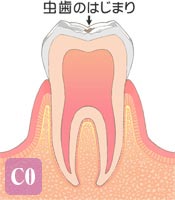

<C0>

歯の表面のエナメル質が酸によって白く濁った状態で見た目的にもほとんど分かりにくい、むし歯初期の状態です。

この状態の時はシッカリと歯を磨いたり、フッ素の応用によって進行を防ぎ、健康な元の状態にもどす事が可能です。

歯の表面のエナメル質が酸によって白く濁った状態で見た目的にもほとんど分かりにくい、むし歯初期の状態です。

この状態の時はシッカリと歯を磨いたり、フッ素の応用によって進行を防ぎ、健康な元の状態にもどす事が可能です。

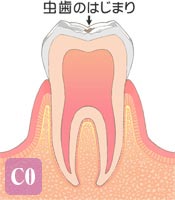

<C1>

初期のむし歯の状態です。

むし歯になるとエナメル質に含まれるカルシウムやリンなどが溶け出し、白い斑点に見えます。この時、自覚症状はほぼありません。

初期のむし歯の状態です。

むし歯になるとエナメル質に含まれるカルシウムやリンなどが溶け出し、白い斑点に見えます。この時、自覚症状はほぼありません。

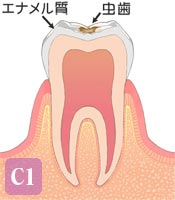

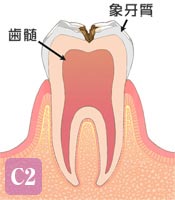

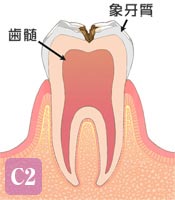

<C2>

エナメル質を越えて象牙質まで進行したむし歯の状態です。

象牙細管という管に沿ってむし歯が進行し、冷たいものがしみることがあります。一過性の痛みで、刺激によっての痛みがあります。

エナメル質を越えて象牙質まで進行したむし歯の状態です。

象牙細管という管に沿ってむし歯が進行し、冷たいものがしみることがあります。一過性の痛みで、刺激によっての痛みがあります。

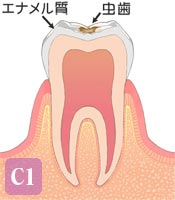

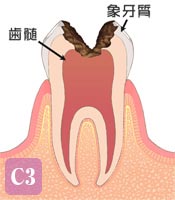

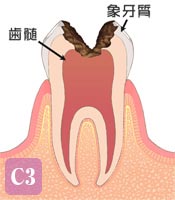

<C3>

象牙細管の中を細菌が進行し、 神経まで感染がおよんだ状態です。

神経内の血管が充血し炎症が起き、冷たいものがひどくしみます。何も食べなくてもズキズキ痛みます。

象牙細管の中を細菌が進行し、 神経まで感染がおよんだ状態です。

神経内の血管が充血し炎症が起き、冷たいものがひどくしみます。何も食べなくてもズキズキ痛みます。

<C4>

歯の頭がほとんど崩壊、根のみが残った状態で、神経に細菌が感染して腐った状態です。

根から周囲組織に細菌が進行し炎症を起こします。歯を支える骨が破壊され、腫れて痛みが起き、歯を抜く場合もあります。

歯の頭がほとんど崩壊、根のみが残った状態で、神経に細菌が感染して腐った状態です。

根から周囲組織に細菌が進行し炎症を起こします。歯を支える骨が破壊され、腫れて痛みが起き、歯を抜く場合もあります。

C3やC4の状態まで進むと強い痛みがあり、治療もおおがかりになるため、事前の予防と早期治療が重要です。

歯がしみるなど初期症状がある場合には早めにご来院下さい。 また早期発見のためにも定期検診をお勧めします。

![]()

歯垢がつきやすく磨きにくい奥歯等を意識し丁寧にジックリと磨くことが予防に繋がります。また歯と歯茎の境目も重要な歯磨きのポイントでこの部分はくぼみになっており、非常に汚れがたまりやすい箇所です。

歯ブラシでは磨けない部分は、歯間ブラシ・デンタルフロス・部分磨き用歯ブラシなどの補助器具を使用した虫歯予防をお勧めしております。またご自宅でのホームケアのため、補助器具の正しい使用方法もご指導いたします。

歯ブラシやペーストも患者様に合ったものをご提案しております。

また、ご自宅での歯磨き以外に、口腔内の状態によって異なりますが、お口のメンテナンスとして3ヵ月〜半年に1回の定期的な検診をお勧めしております。

普段気付かない口内の検診を行う事で虫歯等の早期発見につながります。定期検診では以下の項目を確認いたします。

2.はみがきのチェック

3.虫歯のチェック

4.歯周病のチェック

5.口腔内(粘膜・顎関節等)のチェック

![]()

歯周病への効果的な対策としては、歯石や歯垢等をきれいに取り除く事が重要です。治療は一度行えばそれで終わりではありません。そのままにしておくと再発や進行をします。

治療をしその時は治っても、しっかりとした歯磨きや定期メンテナンスは続けていく必要があります。一度治療を行い、きれいになってもその後のメンテナンスを心がけましょう。

1:初期検査・状態確認

まずはお口のなかの清掃状態を確認。歯肉の検査(歯周ポケットの深さ、炎症の有無の確認)も行います。レントゲンを撮り、骨の状態も確認します。

2:進行具合の判定

歯周病の進行具合を判定します。

歯肉炎は歯と歯肉の境目に歯垢がたまり、細菌の毒素で歯肉が炎症を起こし腫れている状態です。

歯周炎の軽度は歯肉の炎症が進み、歯周ポケットが深くなった所に歯石が付き骨が溶け始めた状態。

歯周炎の重度になると歯を支えている骨がどんどん溶けて、歯がぐらぐらし始めます。

現在どういった状態なのかを判定します。

歯肉炎は歯と歯肉の境目に歯垢がたまり、細菌の毒素で歯肉が炎症を起こし腫れている状態です。

歯周炎の軽度は歯肉の炎症が進み、歯周ポケットが深くなった所に歯石が付き骨が溶け始めた状態。

歯周炎の重度になると歯を支えている骨がどんどん溶けて、歯がぐらぐらし始めます。

現在どういった状態なのかを判定します。

3:歯石の除去

歯の表面のバイオフィルムの除去を行い、汚れがつきにくい状態にします。歯肉の上の歯石や歯肉の下の歯石を取り除きます。

重度の歯周炎の場合には歯周外科手術を行い、歯肉の深いところの歯石を取り除きます。

重度の歯周炎の場合には歯周外科手術を行い、歯肉の深いところの歯石を取り除きます。

4:治療・再治療

むし歯の治療、不適合な補綴物への再治療を行います。

5:経過観察

その後、歯肉の治りをみます。良い状態のキープのため、バイオガイアなどを摂る事をおすすめいたします。

6:メンテナンス

再発や進行しないよう定期メンテナンスを行います。

毎日の適切な歯みがきと共に歯科医院でのメンテナンスが重要です。

歯周病は他の全身疾患とも深く関係があることがわかっております。

肺炎や心臓病、脳卒中、糖尿病等、重い疾患や骨粗しょう症にも関わりがあります。

そのため歯周病の予防は体全体の健康にもつながります。

今後の健やかな生活のためにも日々の歯周病予防は大切です。

毎日の適切な歯みがきと共に歯科医院でのメンテナンスが重要です。

歯周病は他の全身疾患とも深く関係があることがわかっております。

肺炎や心臓病、脳卒中、糖尿病等、重い疾患や骨粗しょう症にも関わりがあります。

そのため歯周病の予防は体全体の健康にもつながります。

今後の健やかな生活のためにも日々の歯周病予防は大切です。

Copyright(C) Torii dental Clinic All Rights Reserved. Webcreate Ec.